10月8日、ホテルグランドヒル市ヶ谷にて、中山博士の講演会が行われました。

2024年10月8日、

東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて

中山博士の講演が行われました。

「命を守る健康法」と銘打たれた今回の講演は、

第一部「大豆麴乳酸菌発酵液中の自然免疫賦活能」、

第二部「乳酸菌菌体より溶出される抗変異原性物質は何か?」

の二部に分けられ、

二時間の長きにわたって執り行われました。

第一部の内容に関しては

詳細に記載されておりますので、

どうぞご覧ください。

第二部の内容に関しては

論文化ののちに詳細を記載する予定ですが、

7月20日に神奈川の麻布大学で行われた乳酸菌学会での

清水美帆研究員の講演抄録を下に載せましたので、

どうぞご参考にしてください。

熱演中の中山博士

7月20日、日本乳酸菌学会における清水美帆研究員の講演抄録

ヘテロサイクリックアミン(heterocyclic amines: HCA)に対する乳酸菌菌体から溶出される抗変異原物質の単離同定、

並びに乳酸菌菌体のHCA吸着性に対する当該物質の影響

○清水 美帆1*、岡田 拓也1、中山 雅晴1

(1株式会社喜源バイオジェニックス研究所)

* smiho@kigen.co.jp

<目的>

HCAは赤身肉の高温加熱調理などにより生じ、強い変異原性を有することから大腸ガンなどの原因の一つと疑われている物質群である。

当研究所では、エームズテストを用いて乳酸菌の持つHCAに対する抗変異原性を調べ、

抗変異原性の主体は乳酸菌菌体から溶出される物質であり、これの溶出量と菌体のHCAに対する吸着性が相反することを過去に報告した。

今回、当該抗変異原物質の単離、並びに同定を試み、乳酸菌菌体のHCAへの吸着性と当該物質との関係性について検討したので報告する。以下、当該物質をAMSLAB、Anti-Mutagenic Substance of Lactic Acid Bacteriaと呼称する。

<実験方法>

AMSLABの単離には、当研究所で分離したCompanilactobacillus alimentarius KN15の凍結乾燥菌体を用いた。

活性の有無は、エームズテストによるHCAへの抗変異原性を指標とした。

菌体をDWに懸濁後、熱処理し、上清を凍結乾燥した。

この粗抽出物を脱タンパク後、イオンクロマトグラフィーおよび高速液体クロマトグラフィー(HPLC)にて分析した。

得られたピークを単離し、ICP発光分光分析(ICP-AES)法により同定、定量した。

吸着試験は

当研究所で分離したLactiplantibacillus plantarum KK2503とC. alimentarius KN15の湿菌体と凍結乾燥菌体を用いて行い、

それぞれDW中に懸濁してHCAを加え、培養後の懸濁液中の残存HCA量をHPLCで測定して吸着率を算出した。

<結果と考察>

AMSLABは陰イオン交換体に保持されなかった一方で陽イオン交換体には強く保持され、NaCl、並びにHClにより溶出された。

活性分画をHPLCにて分析した結果、Mn(マンガン)のピークに活性が認められた。

当該ピークを分取し、ICP-AES法で解析した結果、Mnと同定された。

HCAに対するMnの阻害活性は、菌体懸濁液上清を用いて報告したAMSLABのパターンと全く同じであった。

以上から、AMSLABの本体はMnであると結論した。

湿菌体を用いて、菌体Mn量とHCAの1種であるTrp-P-1に対する吸着の関係を調べた結果、

より高濃度にMnを含有する菌体においてより高い吸着が認められた。

一方で、凍結乾燥菌体を用いて同様の試験を行った場合もMnの影響が認められたが、影響の程度は低く、

菌体の凍結乾燥そのものによって吸着が増加するという結果が得られた。

菌体のHCAに対する吸着に関しては湿菌体と乾燥菌体で結果が異なることから、吸着においてはMnのみならず、

乾燥などによる菌体表面構造の変化が大きく影響する可能性が考えられた。

さらなる検討が必要である。

<Title>

Isolation of the soluble anti-mutagens eluted from lactic acid bacteria and the ability to bind heterocyclic amines

<関係文献>

1) Nakayama M, et al (2008) Evidence suggesting that a soluble factor majorly contributes to the antimutagenic property of lactic acid bacteria against the heterocyclic amine, 2-amino-3,4-dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline. Jpn. J. Lactic Acid Bact. 19(3): 160-164.

2) Okada T, et al (2022) Optimum conditions to yield soluble factors with anti-mutagenic properties against heterocyclic

New Food Industry 誌に、中山博士、前沢助手と

岡田研究員の共著論文が掲載されました!

2024年8月、

食と健康の専門誌であるNew Food Industry 誌に、

中山博士、前沢助手と岡田研究員の論文が掲載されました。

抄録を読むことができます。

今回、抄録は英語ですが、本文は日本語で書かれてます。

より詳しい内容は、「大豆麹乳酸菌発酵液の機能性」の中の

「その他の研究結果」からどうぞ!

さらに詳しい内容を知りたい方は、

どうぞNew Food Industry 誌のホームページにアクセスし、

ご購入をお願いします。

左はNFI誌の表紙です。

7月20日、日本乳酸菌学会2024年度大会にて、清水研究員が学会発表を行いました!

7月20日、猛暑の中、神奈川県相模原市の麻布大学キャンパスで日本乳酸菌学会2024年度大会が行われ、

喜源バイオジェニックス研究所の清水美帆研究員が

研究発表を行いました。

演題は「ヘテロサイクリックアミンに対する乳酸菌から溶出される抗変異原性物質の単離同定と吸着性への影響」です。

詳しい内容に関しては情報誌「生きる喜び」の中で

今後述べる予定ですので、

ここでは取りあえず発表の事実を取り急ぎご報告いたします。

また、ホームページの「その他の研究結果」にても、

今後ご紹介の予定です。

写真は、左から岡田所長、清水研究員、中山顧問です。

第一研究所と第二研究所が統合されました。

2024年 3 月、第一研究所の第二研究所への引っ越しが完了し、4 月以降、両者は正式に統合となります。

今後は第一、第二の別なく、名称はさかき研究所となります。

新しい住所、電話番号、FAX番号は、会社概要欄をご覧ください。

New Food Industry 誌に、中山博士と清水研究員の

共著論文が掲載されました!

2023年6月、

食と健康の専門誌であるNew Food Industry 誌に、

中山博士と清水研究員の論文が掲載されました。

抄録を読むことができます。

今回、抄録は英語ですが、本文は日本語で書かれてます。

より詳しい内容は、「大豆麹乳酸菌発酵液の機能性」の中の

「その他の研究結果」からどうぞ!

さらに詳しい内容を知りたい方は、

どうぞNew Food Industry 誌のホームページにアクセスし、

ご購入をお願いします。

右はNFI誌の表紙です。

論文は、今後も継続的に発表していく予定です。

4月6日、ホテルグランドヒル市ヶ谷にて、中山博士の講演会が行われました。

2023年4月6日、

東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて

中山博士の講演が行われました。

今回は、中山博士が長らく研究テーマとして取り組んできた

大豆麴乳酸菌発酵液の大腸ガンに対する予防効果に関して、

最近になって明らかとなった興味深い実験結果を多く交え、

推測される予防メカニズムに関してお話しました。

今回の内容は近々に論文化される予定ですので

ここでは講演のご紹介にとどめ、

詳細は論文の発表後に

ホームページ上にてお知らせいたします。

写真は、講演終了後、質疑応答時の中山博士です。

人事変更のお知らせ

4月1日より、研究所の人事が変更されましたので、お知らせいたします。

第一研究所所長であった中山雅晴は退職し、今後は顧問として研究に関与します。

第二研究所の工場長であった堀内重喜は退職し、岡田拓也が工場長兼所長として、第一、第二共に関与します。

他の変更はありません。

New Food Industry 誌に、岡田研究員、清水研究員、 中山博士の共著論文が掲載されました!

2023年3月、

食と健康の専門誌であるNew Food Industry 誌に、

岡田研究員、清水研究員、中山博士の論文が掲載されました。

抄録を読むことができます。

本文は英語で書かれてますが、抄録は日本語です。

より詳しい内容は、「大豆麹乳酸菌発酵液の機能性」の中の

「その他の研究結果」からどうぞ!

さらに詳しい内容を知りたい方は、

どうぞNew Food Industry 誌のホームページにアクセスし、

ご購入をお願いします。

左はNFI誌の表紙です。

論文は、今後も継続的に発表していく予定です。

New Food Industry 誌に、岡田研究員と中山博士の共著論文が掲載されました!

2022年8月、

食と健康の専門誌であるNew Food Industry 誌に、

岡田研究員と中山博士の論文が掲載されました。

抄録を読むことができます。

より詳しい内容は、「大豆麹乳酸菌発酵液の機能性」の中の

「その他の研究結果」からどうぞ!

さらに詳しい内容を知りたい方は、

どうぞNew Food Industry 誌のホームページにアクセスし、

ご購入をお願いします。

左はNFI誌の表紙です。

論文は、今後も継続的に発表していく予定です。

左は論文の表紙です。

今回は英文で書かれておりますが、

抄録は日本語で書かれています。

焼き肉やBBQなどで生じるヘテロサイクリックアミンという

発ガン物質に対抗する物質を乳酸菌が有すること、

その物質が菌体に存在すること、

そして乳酸菌菌体を食塩水に懸濁して温めるだけで

乳酸菌の生死にかかわらず、

その物質が食塩水中に抽出されることを証明しました。

乳酸菌の学名は、当面、変更いたしません。

2020 年に乳酸菌の学名、特に属名の変更の提案があり、最近の論文などでは新規属名での発表が相次いでおります。

大豆麹乳酸菌発酵液で用いている乳酸菌の中でも属名が変更となった種類もありますが、

これまで長らく親しんできた名称ですので、

弊社では、学会発表時や論文発表時以外、当面、従来通りの名称を用いていきます。

具体的には以下の菌です。

Lactobacillus curvatus KN-40 → Latilactobacillus curvatus KN-40

Lactobacillus plantarum KK-1131, KK1532, KK2503 → Lactiplantibacillus plantarum KK-1131, KK1532, KK2503

他の種類に変更はありません。

名前が変わっただけで菌の内容は全く変わりませんので、従来にも増して、皆様方のご愛顧の程を宜しくお願い申し上げます。

ブログのシステムが新しくなりました。

昨年末よりしばらくブログのシステムに不具合が生じ、なかなか更新ができませんでしたが、2022年1月12日、

取りあえず新たなシステムへの移行が完了いたしました。

現時点ではいくつかの不具合が未だ修正できていませんが、

時間をかけてよりよいものにしていく予定です。

今後も、幅広い話題を深く掘り下げ、みなさまの応援を励みに、楽しいブログにしていきたいと思っています。

トップのバナーからブログに移行できます。

New Food Industry 誌に、中山博士の論文が掲載されました!

2022年1月、食と健康の専門誌であるNew Food Industry 誌に、

中山博士の論文が掲載されました。

New Food Industry 誌のホームページから抄録を読むことができます。

より詳しい内容は、「大豆麹乳酸菌発酵液の機能性」の中の

「その他の研究結果」からどうぞ!

さらに詳しい内容を知りたい方は、

どうぞNew Food Industry 誌のホームページにアクセスし、

ご購入をお願いします。

左はNFI誌の表紙です。

右は論文の表紙です。

要旨は英文ですが、本文は日本語で書かれています。

大豆麹乳酸菌発酵液の高い抗酸化能の主体が

8-ヒドロキシダイゼインであることを証明し、

その高い抗酸化能と細胞保護作用を

試験管レベルと細胞レベルの実験で検証しました。

8-ヒドロキシダイゼインは

大豆イソフラボンの一種であるダイゼインが

麹菌によって転換されて生じる物質です。

11月8日、新横浜グレイスホテルにて、中山博士の講演会が行われました。

2021年11月8日、神奈川県新横浜駅前の新横浜グレイスホテルにおいて、中山博士による講演が行われました。

今回は、

昨年より世界的に猛威を振るうコロナウイルスをテーマに、

ウイルス感染に対する免疫系の重要性についてお話しました。

始めに、ウイルスと細菌の違いやコロナウイルスの構造についての説明があり、

引き続いて自然免疫と獲得免疫の違い、

全身免疫と粘膜免疫や腸管免疫学との違いについて解説しました。

コロナの初回感染において真っ先に働くのは、

自然免疫と呼ばれる防御システムです。

パターン認識受容体と呼ばれるアンテナでコロナの進入を認識した免疫細胞は、

1型インターフェロンなどの分泌を通してコロナの増殖阻止に向けて働きます。

従いまして、コロナワクチン未接種の場合、

自然免疫系の強化がコロナの感染防御にとって最も重要となります。

また一方で、コロナウイルスのように気道感染をするウイルス感染症においては

鼻腔や口腔、あるいは気管や気管支の粘膜上に存在するリンパ組織が

免疫発動に対して重要な役割を果たします。

これらの粘膜上のリンパ節において

マクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞によって捕捉されたコロナウイルスは処理され、

感染した細胞を除去する働きをするキラー細胞や

粘液上でコロナを絡め取る役割をするIgA抗体を作るB細胞などが増殖します。

すなわち、獲得免疫が発動します。

分泌型IgA抗体は粘液中に分泌されますので、

コロナのような気道感染型のウイルスに対して

いわば水際での進入阻止に働くこととなります。

従いまして、分泌型IgAを誘導することが

コロナの感染阻止にとっては非常に重要です。

粘膜免疫系は腸管免疫とも密接な関係を持ち、腸管免疫で獲得された抗原認識能は、

鼻腔や気管の粘膜においても共有されます。

従いまして、

乳酸菌のような免疫系を強化する食物を

摂取することにより、

気道の粘膜免疫系をも強化できる可能性が

あります。

乳酸菌は死菌体でも免疫系、特に自然免疫系を強化する働きがあります。

また、自然免疫系の強化はワクチン接種の効果を高めることにもつながります。

いわゆるアジュバンド効果です。

現行の注射型ワクチンは分泌型IgAを誘導する能力はありません。

分泌型IgAを誘導するのは粘膜免疫系です。

つまり、分泌型IgAを誘導するには、鼻やのど、あるいは腸管の粘膜免疫系を活性化する必要があります。

従いまして、分泌型IgAを誘導することのできる経鼻~経口型のワクチンの速やかな開発が望まれます。

訃報

訃報をお伝え申し上げます。

腸内細菌学の世界的権威にしてバイオジェニックス健康法の生みの親、

光岡知足博士が、

2020年12月29日、老衰のため永眠されました。90歳でした。

先生は、学術の世界のみならず、

バイオジェニックス研究会の会長として、

弊社においても多大なるご貢献をされてこられました。

ここに、心からの哀悼の意を表します。

光岡先生、安らかにお眠り下さい。

2018年の米寿記念講演より

10月24日、茨城県取手市ウエルネスプラザにて、中山博士の講演会が行われました。

2019年10月24日、茨城県取手市の取手ウエルネスプラザにおいて、

中山博士による講演が行われました。

今回は、

食由来の機能性物質を網羅する言葉である「バイオジェニックス」をキーワードに、

最近の研究から得られた新知見をもとに、

大豆麹乳酸菌発酵液由来物質の新たな可能性についてご紹介しました。

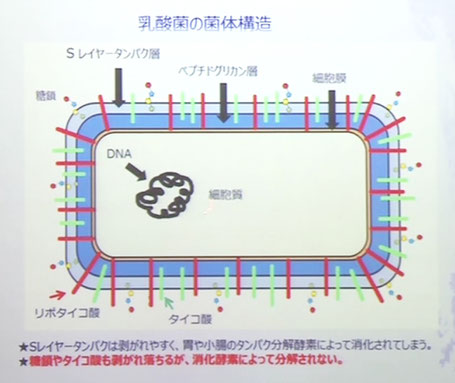

今回は

スーパーヒドロキシイソフラボンや

乳酸菌菌体を形作る種々の機能性物質に注目し、

比較的高度かつ専門性の高い講演内容となりました。

特に、乳酸菌菌体を構成するタイコ酸やリポタイコ酸、糖鎖など、

一般的にはいまだ耳慣れない響きをもつ物質にも多く言及し、

今後、

世界的な注目が集まると考えられるこれらの機能性物質について、

熱心な説明が行われました。

また、

乳酸菌が胃や腸で消化されることによって

これらの菌体由来の機能性物質が消化液中に抽出される結果、様々な機能性を発揮する可能性があることが

研究データによって示されました。

最後に、将来的なバイオジェニックスの優位性を指摘して、

1時間半にわたる講演を締め括りました。

「生体の科学」2019年 9-10月号において、中山博士による

東京大学名誉教授、光岡知足博士のトリビュートが掲載されました。

医学専門書の出版社、医学書院より隔月発行される専門誌、

「生体の科学」今月号において、

中山博士による光岡知足東大名誉教授のトリビュート(賛辞文)が

掲載されました。

「生体の科学」今月号(Vol.70 No.5 2019 Sep.-Oct.)では

「現代医学・生物学の先駆者たち」と銘打った特集号を組み、

細菌学の先駆者の第一人者として、

腸内細菌学の世界的権威である光岡知足博士を選んでおります。

中山博士による熱のこもったトリビュートにご興味のあるかたは、

是非、ご購入されてご一読されることをお勧めいたします。

ご購入は、もよりの書店、あるいは医学書院までお問い合わせ下さい。

9月19日、(財)浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)様主催の

第216回リレー講演会において、中山博士が講演を行いました。

2019年9月19日、財団法人 浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)様のご依頼により、

上田市の信州大学繊維学部キャンパスにおいて、

中山博士が講演を行いました。

この講演は、上田市周辺地域の様々な分野にわたる

企業や研究所から講師を招いてリレー方式で講演を行うという主旨のもと、毎年数回開催されます。

今回は喜源バイオジェニックス研究所の他に、

長野県工業技術総合センターの大澤氏ならびに

(株)産直新聞社の毛賀澤氏が講演されました。

演題は「発ガン物質に対する乳酸菌の抑制メカニズム」です。

喜源バイオジェニックス研究所ならびに大豆麹乳酸菌発酵液の

簡単な紹介に始まり、

環境由来発ガン因子の研究の歴史~環境由来発ガン因子の例~

近年の研究動向などを紹介した後、

赤身肉の高温調理により発生する強力な発ガン物質である

ヘテロサイクリックアミンならびに乳酸菌の抗変異原性について

より突っ込んだ解説を行いました。

熱演中の中山博士!

多少緊張気味です。

焼き肉やBBQなどに代表される高温調理により、

赤身肉中にはヘテロサイクリックアミンと呼ばれる

強力な発ガン物質が生じる危険性が指摘されています。

また、加工肉中には亜硝酸塩が、

燻製肉中にはベンゾピレンが、ごく微量ですが、

検出される場合があります。

最近の疫学調査において、

赤身肉と加工肉が大腸ガンの発生に寄与している可能性が

報告されました。

喜源バイオジェニックス研究所は、

乳酸菌を摂取することにより乳酸菌菌体から消化液中に

ヘテロサイクリックアミンに対抗する物質が溶出されることを

昨年の乳酸菌学会にて報告いたしました。

乳酸菌は生きている必要が無く、むしろ、

消化液によって消化されて機能を発揮する、というお話です。

生きていなくても効果のある乳酸菌、

それが バイオジェニックス乳酸菌 です!

7月13日、日本乳酸菌学会2018年度大会にて、岡田研究員が学会発表を行いました!

猛暑の7月13日、東京都世田谷区の東京農業大学世田谷キャンパスで行われた「日本乳酸菌学会2018年度大会」にて、喜源バイオジェニックス研究所の岡田拓也研究員が研究発表を行いました。

演題は「乳酸菌菌体の塩懸濁液中に観察されるヘテロサイクリックアミンに対する抗変異原性と菌体の吸着性との関係」です。

詳しい内容に関しては情報誌「生きる喜び」の中で今後述べる予定ですので、ここでは取りあえず発表の事実を取り急ぎご報告いたします。

また、ホームページの「その他の研究結果」にても、今後ご紹介の予定です。

写真は、左から菅佐原講師、岡田研究員、中山社長です。

小冊子 「乳酸菌生成物質BIOジェニックス~大豆麹乳酸菌発酵液のパワーの秘密~」の改訂版が発刊されました!

株式会社喜源バイオジェニックス研究所社長である中山雅晴博士の著作、

乳酸菌生成物質 BIOジェニックス~大豆麹乳酸菌発酵液のパワーの秘密~の改訂版が、このほど発刊されました。

マンガ 「腸と腸内細菌の超能力」が発刊されました!

株式会社シンカより、

「腸と腸内細菌の超能力」と銘打ったマンガ冊子が発売されました。