老化予防機能

個体として未来永劫に生きながらえる生命は存在しません。

信頼できる過去の記録に基づいて推定した結果、ヒトの寿命はおよそ120年と見積もられています。

しかしながら、高齢であっても健康で元気な方々も多い一方で、

相対的に若い方々でも、認知症など、高齢者に特有の病を発症する方もおります。

また、長寿者は圧倒的に女性が多い一方で、健常な生活を送る長寿者の割合は男性が高いなど、

興味深い事実も指摘されます。

遺伝的な差も当然考えられますが、現在では、

食生活を含めた長い間の生活習慣の差による影響が大きいと考えられています。

従いまして、ヒトはあらかじめ決められた寿命を超えて生きながらえる事はできませんが、

出来うる限り若々しさと健康を保ちながら最後の瞬間を迎えたいと言う願いは、

知恵と工夫と努力によって叶える事ができるかも知れません。

一升飯をかき込んで牛馬のごとく働いていた昔は、栄養の偏りと重労働そのものが老化を促進する要因でした。

あるいは、必要量のエネルギーが確保されない場合もしばしばだった事でしょう。

必然的に高齢者人口も少ないため、老齢による寝たきりや認知症のような病は個別的であり、社会問題となる事はありませんでした。

一方で、現代の先進国においては、医薬~衛生~労働~食生活の改善などの結果、

平均寿命の上昇のみならず、高齢者人口も急激に増加する事となり、加齢に特徴的な疾病の増加が非常に大きな社会問題となっています。

現代では、昔のように栄養の偏り~不足と重労働によって老化が促進されているのでは無く、反対に、

栄養の摂りすぎと運動の不足が老化を招いている事が特徴です。

テロメア、サーチュイン遺伝子、カロリー制限のお話

テロメアとは、多細胞生物の細胞に発現する染色体の末尾に尻尾のようにくっついているDNA構造体の事で、

これの長さが細胞分裂の回数を規定していると考えられています。

細胞が分裂するたびにテロメアは短くなり、長さの限界に到ると、細胞は分裂を停止します。

分裂停止した細胞は老化細胞となりますが、すぐに死滅する事もなく、体の中に蓄積していきます。

老化細胞では染色体の構造が不安定化しますので、ガン化しやすく、また、

SASPと呼ばれるタンパクを産生~分泌して、周囲の細胞のガン化促進に働く、という報告もあります。

テロメアが短くなるのを防ぐ働きをする酵素が、テロメラーゼです。

生殖細胞や一部の幹細胞を除き、ヒトの体細胞にはテロメラーゼ活性はほとんどありません。

従いまして、個体としてのヒトは、無限の寿命を得る事はできません。

しかしながら、動物実験による結果ではありますが、カロリー制限によって寿命が伸びる可能性が数多く報告されています。

酵母や線虫ではカロリーの30~75%、マウスやラットでは20~40%、サルで30%のカロリー制限を行った一連の実験では、

寿命が大幅に伸びたのみならず、老化の程度も大幅に改善されたという事です。

これらの結果の多くは総カロリー量を減らした餌を長期に与えた実験によるものですが、

通常の餌を与える日と与えない日を交互に繰り返すような実験でも、同じように寿命が伸びる事が分かっています。

このようなカロリー制限によって活性化する遺伝子が、サーチュイン遺伝子です。

サーチュイン遺伝子にはいくつかの種類がありますが、しばしば「サーチュインファミリー」としてまとめられます。

カロリー制限によってサーチュイン遺伝子が活性化すると、

「脱アセチル~アシル化」や「オートファジー」と呼ばれるメカニズムを通して寿命の延長をもたらす、と考えられています。

酵母や線虫などの下等生物を用いた実験では、サーチュイン遺伝子を過剰発現させると寿命がおよそ30%伸びたという報告があります。

また、サーチュイン遺伝子を欠損させると、カロリー制限による寿命延長効果も消失するとの事です。

これらの結果は、マウスを用いた実験でも再現されています。

サーチュイン遺伝子の活性化が本当に寿命延長に関わっているのか、現時点では反論もあるようですが、

カロリー制限によって寿命が伸びるという多くの実験結果自体は事実です。

カロリー制限や普通食と絶食を交互に繰り返す事により、血中グルコース量の減少、遊離脂肪酸の増加、インスリン感受性の上昇などが起こり、

これらが寿命延長効果をもたらしている、という研究者もいます。

一方で、これらの結果はあくまで実験生物~動物による実験室での結果です。

実験室には外敵や天敵も無く、温度や湿度も適切に保たれ、病原菌などの感染からも完全に守られた状態で管理されています。

餌も、カロリー制限という状況下ではありますが、動物自体が努力して探す必要もありません。

自然の状況では、動物たちは数多い天敵や病原体から身を守りながら一日の多くを餌探しに費やすという生活を送るのが普通です。

また、カロリー制限下においた動物たちは、低温の環境には弱いとの事です。

恒温動物である哺乳類や鳥類は体温維持のために摂取カロリーの多くを使用しますので、

カロリー制限によって生存が不利になるのは自然でしょう。

腸内細菌叢を持たない無菌マウスも無菌環境下で飼育する限りは普通のマウスよりも長生きしますが、

通常の環境下では感染症にかかりやすく、寿命も短くなります。

ヒトの場合も適正体重をむしろ軽度に上回る人々において最大の寿命が見られる一方で、

やせ形や過体重のヒトの場合は寿命が身近い、という有名な報告があります。

なによりもまず、競争の激しいビジネス世界で戦っている方々から見れば、あまり現実的な話ではないと思います。

従いまして、寿命とサーチュイン遺伝子、カロリー制限の関係は、

生物の寿命の謎の解明という科学的な視点から見れば極めて有意義な示唆を与える話ではありますが、

そのまま単純に現実世界に外挿する事は危険です。

事によると、たまさかの絶食などは体に良いのかもしれませんが、

少なくとも現時点では、過食を戒めるお話、と捉えておくのが無難かと思います。

サーチュイン遺伝子を活性化する食材

「フランス人は他の欧米人と同じような肉と脂に富んだ食事をしているのに、

なぜか健康寿命が長い」というのが、有名なフレンチパラドックスです。

通常、これの説明としては、フランス人が日常的に飲んでいる赤ワインに原因が求められます。

すなわち、赤ワイン中のポリフェノールの抗酸化作用によって

心筋梗塞などの血管病の発生が低くなるので、

結果的に寿命も長くなる、という説明です。

赤ワインには、

抗酸化力の強いアントシアニン色素などの各種のポリフェノール類が含まれますが、

その一種にレスベラトロールと呼ばれる物質があります。

近年、このレスベラトロールの寿命延長効果に注目が集まっています。

レスベラトロールは、赤ブドウの果皮やピーナッツの皮、

雑草としてよく見かけるイタドリなどに含まれていますが、

この中で現実的に効率よく摂取が可能な食材は

赤ブドウに限られます。

レスベラトロールにはサーチュイン遺伝子を活性化する働きがあり、

動物実験などでは明らかな寿命の延長が観察されます。

一方で、2014年に発表された

イタリアのトスカーナ地方の住民を対象に行われた介入試験では、

サーチュイン遺伝子の活性化において

必ずしも明白な結果は見られなかったという事です。

もちろん寿命延長効果も観察されませんでした。

ただし、ヒトを用いた試験においては様々な制約が生じますので、

この結果のみから否定的な結論を導くのも単純に過ぎると思います。

レスベラトロールの摂取によって実際に寿命が延長するかどうかは別にして、

食事と共に「適度な量」の赤ワインを楽しむ事がヒトの精神を豊かにし、健康増進、果ては寿命の延長に繋がらないはずがありません。

多分に個人的な意見ではありますが、、、。

生体内糖化反応とAGEsのお話

生活習慣病は、以前は「成人病」と呼ばれていた時期があります。

この事からも分かるように、生活習慣病は基本的に加齢に伴って増加する病です。

現在では、

老化を加速する因子の多くが生活習慣病と密接に関連していると考えられており、

中でも糖尿病は特に「老化を促進する主原因」であると見なされつつあります。

高い濃度のブドウ糖が血中を巡る状況が存在し、

それがインスリン産生細胞の能力を超えるまでに継続する事が

糖尿病発症の引き金となります。

糖尿病が老化促進の元凶の一つである事を考えますと、

糖の過剰摂取~運動不足による糖の消費の不足が

老化の引き金の一つである事に間違いはありません。

最近ではこれに加え、

食事に由来するある種の物質群に老化促進の疑いが掛けられるようになりました。

それが、AGEs(advanced glycation end products、エイジス)と呼ばれる一連の物質群で、

日本語では終末糖化産物群と訳します。

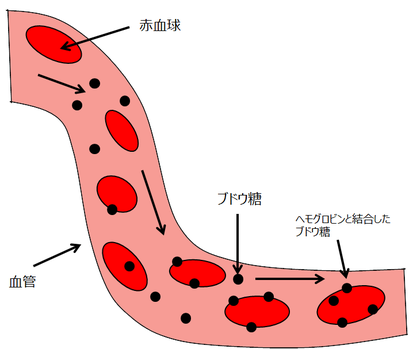

HbA1cと生体内糖化反応

AGEsが加齢に伴う様々な障害に関与している疑いが生じた最初の切っ掛けが、血液検査でおなじみのHbA1cの重要性の認識にあります。

HbA1cとは赤血球のヘモグロビンタンパクにブドウ糖代謝物が結合したもので、1962年に日本の研究者が世界に先駆けてこれを報告、

その後、外国の研究者によって詳細が明らかになった物質です。

従来、糖尿病の診断には、測定時の血液中のブドウ糖量を反映する「血糖値」が使われていましたが、

HbA1cの発見により、より安定的で信頼出来る基準が得られるようになっただけでなく、

その実体が明らかになるにつれ、HbA1cが生じる原因である「生体内糖化反応」が問題視されるようになってきました。

AGEsそのものについてお話する前に、HbA1cを例にとり、生体内糖化反応について概説致します。

食事から得られるブドウ糖(グルコース)や果糖(フラクトース)などは還元糖と呼ばれるグループに属し、

条件によって分子構造の一部がしばしば高い反応性を持つ構造(アルデヒド)に変化します。

これらの還元糖の大部分は各組織の細胞内でエネルギー源として利用されたり、あるいは脂肪に変換されて蓄積されたりしますが、

その過程は様々な酵素によって秩序正しく管理されています。

一方で、これらの糖を過剰に摂取すると通常の代謝経路とは別の経路で代謝される場合があり、

生じた中間産物はもとの還元糖より高い反応性を有するようになります。

その結果、周囲のタンパク質などと非酵素的~無秩序的に結合して、その機能と構造に変性をもたらすような事態が生じる事になります。

これが生体内糖化反応です。

生体内糖化反応は数段階にわたって進行し、最終的にこれ以上は反応できない状態まで進行します。

反応の最終段階に達した物質群を、Ages、終末糖化産物群と呼びます。

HbA1cは、終末の一歩手前の段階にある物質だと考えられています。

HbA1cは、

ヘモグロビンタンパクを構成するアミノ酸の一つであるリジンの部位に

ブドウ糖中間代謝物が非酵素的に付加したものです。

ヒトの赤血球の寿命はおよそ120日ぐらいですが、

生まれ出た赤血球が血液中を巡る間に

血中の過剰なブドウ糖代謝物が赤血球ヘモグロビンに結合します。

HbA1cを保持する赤血球はその後も血中を巡りますが、

その間も血中に過剰なブドウ糖代謝物が存在すると、

これを結合するヘモグロビンの割合が増加する事となります。

血液測定で示されるHbA1cの値は

総ヘモグロビン量に対するHbA1cの割合を%で表したものですので、

食事による変動の影響を考慮する事無く、

過去1~2ヶ月間の平均した血中還元糖量を反映する、と見なされます。

従いまして現在では、糖尿病診断のマーカーとして、

血糖値に加えてHbA1c量を測定するのが一般的となっています。

生体内糖化反応の原因物質

ご飯やパンなどの炭水化物は腸管内で分解されてブドウ糖となって吸収されますので、これらは還元糖の重要な供給源です。

一方で、砂糖の主成分であるショ糖は「非還元糖」ですが、ショ糖もまた腸管内でブドウ糖と果糖に加水分解されて吸収されますので、

これも供給源となります。

甘味の強い清涼飲料水には大量の果糖が含まれていますが、これらも当然供給源です。

HbA1cの例で見た通り、

食物から吸収された過剰量のブドウ糖や果糖などの還元糖は生体内で様々な種類の中間~最終代謝物をもたらします。

還元糖はそれ自体で反応性が高い物質ですが、これらの中間代謝産物はさらに高い反応性を獲得し、

酵素の介入無しで無秩序にタンパク質と反応して、歓迎されざる物質群を生み出してしまいます。

また、これらの物質群の生成過程に酸化ストレスが大きな影響を与えている可能性も指摘されています。

このような還元糖とタンパク質相互の非酵素的な代謝過程は、

農学~食品学では、従来よりメイラード反応=アミノカルボニル反応=褐変反応と呼ばれ、

加熱による調理や熟成過程で生じる食品の褐変反応(かっぺんはんのう、褐色に色がつく事)をもたらす

ありふれた現象として捉えられてきました。

農学~食品学ではメイラード反応によって生じる褐色最終産物をメラノイジンと呼び習わしますが、

メラノイジンは食物中の還元糖とタンパク質のアミノ酸が非酵素的に反応して生じる褐色物質を総合的に表す言葉であり、

特定の構造を持った単一の物質を指すものではありません。

従いまして、分子構造的にはそれこそ無数の物質で構成されており、その生成量は還元糖とアミノ酸の量に比例すると同時に、

加熱温度と時間、熟成の場合は熟成期間の長さに比例して増加します。

ちなみに、糖の単独加熱で褐色化が生じるカラメル反応は、メイラード反応とは区別して扱われます。

メイラード反応の赤味噌 カラメル反応のプリン

ヒトの生体は恒常的に37℃の体温が保たれておりますので、生体内で生じる「メイラード反応」、すなわち生体内糖化反応は、

温度は所与の条件であって変える事はできません。

また、還元糖はヒトのエネルギー源として必須の物質ですので、これの摂取をゼロにする事もできません。

一方で、酸化ストレスは生体内糖化反応の増悪因子であり、

糖化反応の結果生じたAGEsが酸化ストレスを生み出す原因となる事も報告されていますので、

ある程度に糖化反応が蓄積すると悪循環に陥り、糖化反応が加速的に進行する可能性も考えられます。

従いまして、できる限り酸化ストレスを避ける事が必要ですが、糖をエネルギーに転換するには酸素が必要ですので、

酸素ゼロの選択肢もありません。

さらには肉や脂肪、アルコールの摂取もAGEs産生に大きく関与するという指摘もありますので、

生命活動を営む限り、生体内糖化反応をゼロにする事は全く不可能です。

従いまして、これらの摂取を全て排除する選択肢はありませんので、

飽くまでも「過剰摂取」を避けて運動量~仕事量に見合った「必要量」のみを摂る事に努め、

酸化ストレス抑制に注意を向ける事が基本であると思われます。

終末糖化産物(AGEs)の種類

これら、体内で発生した還元糖代謝物が生体内に存在する各種タンパク質のアミノ酸残基に非酵素的に結合した最終段階のものが、

本来の終末糖化産物群、AGEs(advanced glycation end products、エイジス)です。

メラノイジン同様にAGEsは無数の物質で構成され、その一部分が明らかとなっているに過ぎません。

また、全てのAGEsが体に悪い影響を与える訳ではなく、大部分のAGEsは無害であると考える研究者もいます。

しかしながら、研究の進捗に伴い、明らかに生体に害悪をもたらしていると思われるAGEsが近年になって数多く同定されつつあります。

現在明らかとなっているAGEsの中でも特に体に悪影響を及ぼすと見なされているものを、表に示しました。

褐色物質である事がメラノイジンの定義の一つであるように、

AGEsも当初「生体内糖化反応によって生じた褐色物質で、

蛍光性を有し、

非酵素的にタンパク質間に架橋をもたらす物質」として定義されました。

その後、生体内糖化反応によって生じる物質であっても、

蛍光性を有しないものや架橋をもたらさないものなどが

見つかってきました。

これらの事から、

下記のように、

最近ではAGEsの定義が拡大しつつあります。

1. 生体内糖化反応によって生じる終末糖化産物群と中間代謝物

2. メラノイジンを含む食物中の終末糖化産物群と中間代謝物

3. 生体内、食物を問わず、脂質代謝物とアミノ酸が非酵素的に反応して生じる物質群

4. アルコール代謝によって生じたアセトアルデヒドとアミノ酸が生体内で非酵素的に反応して生じる物質群

5. 加熱調理によって赤身肉やフライドポテト中に生じるヘテロサイクリックアミン類やアクリルアミド類

3 は特にadvanced lipoxydation end products(ALEs)、

5 は「AGEs様物質~AGEs類縁化合物」と、

AGEsとは区別して呼ぶ場合もあります。

また、2 の定義によれば、食品中の褐色物質であるメラノイジンはAGEsに分類されますが、

味噌などの発酵食品に生じるメラノイジンは強い抗酸化能や抗変異原性を示し、

生体にとって有益なAGEsと見なされます。

従いまして、

食品中のAGEsと本来のAGEsの定義である生体内糖化反応による産物とを

同一に扱えるのか、研究者の間でも意見の分かれる所です。

また、表に示したAGEsの中でも悪性度の高いものと低いものがあり、

さらに研究者によって善玉と悪玉の認識が異なる場合があって、

AGEs研究の最先端は未だ混沌としているのが現状です。

AGEsと老化

AGEsは、白内障、アルツハイマー病、老人斑、骨粗鬆症、皮膚の老化など、

加齢に伴って発生しがちな病気の原因として近年大きな注目を集めています。

また、HbA1cの項でお話したように、糖尿病と密接な関係があるだけでなく、

動脈硬化などの血管障害の発生~進展にも大きく関わっています。

糖尿病や動脈硬化は、

高血圧、心筋梗塞、脳卒中、各種神経障害、腎臓疾患などと深く関係する病気であり、

中高年期の健康寿命を大きく低下させる要因です。

従いまして、糖尿病を避け、血管をいつまでも若々しく保つ事こそ、

老化予防の中心課題と言っても過言ではないでしょう。

AGEsが老化を引き起こすメカニズム

AGEsは、基本的に、生体内の各種タンパク分子に無秩序に付加体を形成する事によって障害をもたらすと考えられています。

コラーゲン繊維はヒトの骨や皮膚の強度~弾性を保つ役割をしている物質ですが、

コラーゲン繊維が健全であるためにはコラーゲン分子相互間の秩序だった架橋構造が必須です。

一方、AGEsの一つであるペントシジンが多いと、これらはコラーゲン分子を無秩序に架橋してしまいます。

そうなりますと、コラーゲン繊維が必要以上に堅くなり、本来の弾性が失われてしまいます。

その結果、骨がもろくなったり、体の柔軟性が失われたり、あるいは皮膚のしわが深くなったりする原因の一つとなる、と考えられています。

眼球の水晶体にはクリスタリンと呼ばれるタンパク質が豊富ですが、ペントシジンが増えると、これがクリスタリンに無秩序に付着し、

白濁化をもたらします。

水晶体にはAGEs化したクリスタリンを貪食~排除するマクロファージが少ないので、AGEs化したクリスタリンは加齢に伴って蓄積する事となり、

最終的に白内障となります。

糖尿病患者ではアルツハイマー病の発症率が2倍になる事が報告されています。

従いまして、ここでも生体内糖化反応とAGEsが関わっています。

アルツハイマー病の発症原因にはβアミロイドタンパクが強く関わっている事がほぼ認められていますが、

このβアミロイドタンパクがAGEs化し、神経細胞死や炎症の増悪因子となっている可能性が指摘されています。

βアミロイドタンパクをAGEs化する物質としては、グリセルアルデヒド由来の代謝産物を指摘する報告があります。

無秩序な架橋~付加体構成の他に、AGEsに対する受容体の役割も指摘されます。

AGEsに対する受容体の事を、Receptor for AGEs、RAGE(レイジ)と呼びます。

RAGEは血管内皮細胞や腎臓の細胞、神経細胞、そしてマクロファージのような貪食機能を有する細胞に多く発現しており、

本来的には生体に不要な物質であるAGEsを排除する「スカベンジャー」としての機能を有するシステムであると考えられています。

RAGEにAGEsが付着する事によって様々な反応が引き起こされますが、特に重要な反応が酸化ストレス反応と炎症惹起反応です。

アルツハイマー病でも、AGEs化したβアミロイドタンパクが神経細胞のRAGEを介して細胞死や炎症反応などを引き起こしている、

と考えられています。

酸化ストレスはDNA損傷や各種物質の酸化を引き起こし、ガンを始めとする様々な疾病の引き金となる反応です。

興味深い事に、AGEsによってRAGEの引き金が引かれ、酸化反応が引き起こされると、

酸化反応自体がカルボキシメチルリジン(CML)などのAGEsを作り出す原因となる、と考えられています。

この結果、AGEs→RAGE→酸化ストレス→AGEsと言う悪循環が出来てしまいます。

また、RAGEが活性化すると、細胞はIL6やTNFαのような炎症系サイトカインを分泌するようになります。

その結果、過剰量のAGEsが存在する状況が続くと慢性的な炎症の原因となり、多くの疾病の引き金となります。

AGEsと血管系の老化

動脈硬化の一つである粥状性(じゅくじょうせい)動脈硬化では、

AGEsによるLDLコレステロールタンパクの糖化~酸化が引き金となっていると考えられています。

糖化~酸化LDLによって血管内皮の炎症が惹起され、サイトカインやケモカインの放出を促します。

LDLを排除すべく、スカベンジャーマクロファージがサイトカインやRAGEを認識して集まり、血管内皮細胞のすきまから進入します。

LDLが多いと、これを食べきれないマクロファージはさらに多くの炎症性サイトカインを分泌し、仲間を呼び寄せます。

過剰量のLDLコレステロールタンパクを飽食したマクロファージは泡沫化し、多量のLDLを処理しきれなくなって、その場で破裂~死亡します。

このような現象が血管内皮で生じる事によって血管内壁が粥状化(じゅくじょうか、おかゆのようにドロドロとなる事)し、

血管腔を塞ぐ形となって、最終的に動脈硬化に至る原因の一つとなる、と考えられています。

AGEsはこれに加えて血栓凝固系を活性化する作用もある事が報告されていますので、

動脈硬化~心筋梗塞~脳梗塞に到る経路に深く関わっている可能性があります。

因みに最近では、従来唱えられてきたコレステロール悪玉説が撤回されつつあり、

動脈硬化の原因は、上で見てきたように、AGEsなど、その他の要因に求められつつあります。

コレステロールはむしろ、血管修復のために必要な物質であると考えられるようになってきました。

「善玉コレステロールタンパクであるHDLも悪玉と考えられてきたLDLも、両者とも血管内皮系の恒常性の維持に欠かせない物質であり、

これの糖化~酸化が問題なのである」との見方です。

一方で、加熱調理によって食物中のコレステロールが酸化し、これの摂取が酸化LDL増加原因となっている、との指摘もあります。

肉や卵など、コレステロールの多い食物は多かれ少なかれ加熱調理後に摂取されますので、酸化コレステロールの摂取をゼロにする事も困難です。

仮にこの説が正しいとするならば、調理法を工夫するか、

あるいは結局従来通りに総コレステロール摂取量を制限するしか良い方法はなさそうです。

血管系の老化は体全体の老化に直接に関係しますので、これの老化を避ける事が老化防止には大変重要です。

AGEsと食品

AGEsとメラノイジン

メイラード反応によって生じる褐色物質、メラノイジンは、分野~食品の種類によって、評価が分かれます。

清酒など、加熱による着色が好まれない食品ではメラノイジンは嫌われ者であり、これを減らす努力が行われます。

一方で、味噌造りなどでは、風味と香味を増すために意図的に熟成期間を長くする事があります。

この時、熟成に伴って褐色度が増し、メラノイジンも増加します。

熟成期間の長い味噌には強力な抗酸化能や抗変異原性、

抗ガン性が見られるという多くの報告がありますが、

これらの機能の少なくとも一部は

メラノイジンが関与すると考えられています。

実際、加熱大豆の抽出物や人工的に作製したメラノイジンが、

強力な変異原物質であるヘテロサイクリックアミン(HCA)に対して

強い抗変異原性を発揮する事が報告されています。

赤身肉の直火焼きなどで非酵素的に生じるHCAは

大腸ガンなどの原因物質の一つであると目されており、

国際がん研究機関(IARC)でも

強く注意が喚起されている物質です。

HCAは食物の加熱によって非酵素的に生じる物質ですので、

これを「AGEs様物質~AGEs類縁化合物」と呼んで

広義の食品由来AGEsに含める研究者もおりますが、

HCAには褐色性や架橋性も無く、本来のAGEsの定義からは大きく外れる物質です。

加熱によって非酵素的に生じるメラノイジンが、同じく加熱によって非酵素的に生じるHCAの害を抑える、という興味深いお話です。

動物実験では、メラノイジンには腸内善玉菌増殖促進作用、コレステロール減少作用、さらには耐糖能改善作用、インスリン分泌促進作用など、

抗酸化能や抗変異原性以外にも様々な機能性が報告されています。

一方で、実験目的で人工的に作製されたメラノイジンでは用いる糖とアミノ酸の組み合わせで性質が異なり、

ある場合は「善玉」に、ある場合は「悪玉」として振る舞う事も指摘されています。

これらの事実から、食物に由来する「非酵素的に生じた物質」を一筋縄で捉えるのはなかなか困難な作業で、

今後のさらなる研究が望まれるところです。

大豆麹乳酸菌発酵液には、非常に強い抗変異原性が見い出されています。

大豆麹乳酸菌発酵液の抗変異原性の一部はメラノイジンによってもたらされている可能性があり、研究テーマの一つとなっています。

食品中のAGEsの種類と量

本来的なAGEsとは体内に摂取された還元糖が非酵素的にタンパク質と結合したものを指す言葉ですが、

定義が拡張し、「終末」前の高反応中間代謝物や、加熱調理によって食品中に生じる糖~タンパク複合体や脂質~タンパク複合体なども

AGEsに含まれるようになりました。

要するに、乱暴な言い方をすれば、「AGEsとして認められる構造物はAGEsとして認める」というのが現状で、なかなか混乱しています。

そもそも食品中のAGEsは体内に吸収されるのか、という問題がありますが、

これは動物実験でもヒトを用いた研究でも、ある程度の吸収が確認されています。

具体的には、食物中の総AGEs量のおよそ6~7%程度が、摂取~吸収後に一定期間体内に残留すると言われています。

食物由来のAGEsの大部分は無害であると思われますが、

体内に残ったAGEsはなかなか排除されず、徐々に蓄積されるという事実から、その影響は無視できません。

すなわち、体内に蓄積されるという性質が、「老化」という経年的な加齢現象を部分的に説明できるという事を意味します。

AGEsは無数の物質の混合物である事を考えると、食品中のAGEsの種類と量を正確に知る事は不可能です。

従いまして、現在までに報告されている食品中のAGEsの種類と量は、

これまでに詳細が比較的明らかになっているいくつかのAGEsに代表させているのが普通で、

中でもカルボキシメチルリジン(CML)を代表とした報告例が多いのが特徴です。

CMLは脂質の過酸化反応によって生じると考えられている物質で、

事実、食品の中でもバターや肉、ナッツ類のような脂質が多いものに特に高いCMLが検出されます。

従いまして、CMLを指標として発表されているAGEsデータベースでは、

脂質含有量の高い食材を加熱加工したものが、AGEs量の多い食品であると見なされます。

CMLは体内でも脂質の過酸化反応によって生じますが、蛍光性は無く、タンパク質間を架橋する性質も無いなど、

本来のAGEsの定義からは外れる物質です。

CMLの毒性に関しては、CMLを高濃度に含有する食事を与えたマウスではインスリン産生細胞が疲弊し、糖尿病を惹起したとの報告があります。

ヒトにおいても、アルツハイマー患者の脳脊髄液中のCMLは健常者と比較して高い、という報告もあります。

現状ではCMLの作用機序は必ずしも明らかではなく、酸化ストレス状態を示すマーカーに過ぎない、との見方もあるようです。

しかしながら、仮にマーカーであっても、脂質の酸化状態を示す物質の一つですので、

これを多く発現する食物の過剰かつ長期にわたる摂取は控えるべき、と思います。

AGEsの前駆産物であるメチルグリオキサール(MG)は反応性が高く、悪性度の高いAGEs中間代謝物と見なされている物質です。

体内酸化ストレスと強く関連し、脳内でβアミロイドタンパクをAGEs化してアルツハイマー病発現に関与する、との報告もあります。

食品中のMG量はCML量とほぼ相関するという報告もありますので、

CMLを代表として食品中のAGEs量を表すのは、おおむね正しいのかも知れません。

一方で、多くの市販食品を対象として、グルコース代謝物から生まれるGlu-AGEsの含有量を測定した報告があります。

Glu-AGEsの仲間にはコラーゲンタンパク繊維を架橋して柔軟性を失わせるペントシジンが含まれ、

さらに体内に吸収されたGlu-AGEsは悪性度の高いグリセルアルデヒド由来AGEs(Gly-AGEs)に転換される可能性が指摘されるなど、

食品中のGlu-AGEs量を測定することは意義のある事だと思います。

この報告によれば、従来のCMLを代表とする食品AGEsデータベースとは異なり、

脂質よりも糖とタンパク質~アミノ酸が多く含まれた加工食品に高く検出される結果となっています。

加工乳などに甘みを付けた清涼飲料水やスナック菓子などが代表的です。

AGEsの生成を抑える調理法

AGEsは加熱調理によって生成し、温度と加熱時間に比例して生じますので、より低い温度でより短時間の調理が発生の抑制に有効です。

当然ながら、サラダや刺身など、生食できる食物からはほとんど検出されません。

一方で、バターやチーズなどの脂肪分の高い食材からは、そのままでも相応に高いCMLが検出されます。

また、同じ食材であっても、直火、ロースト、照り焼き、バーベキュー、炒め物などの加熱温度の高い調理法に比べ、

煮物、シチュー、しゃぶしゃぶ、蒸す、などの方法で調理すれば、AGEsの生成量は相当低く抑えることができます。

後者の方法は水の沸騰温度である100℃以上にはならないので、前者と比べてAGEsの発生が抑制されると考えられます。

加熱時にpHを下げると生成が抑制される、という報告もあります。

この報告によれば、ステーキなどを調理する時、

下ごしらえとしてレモン汁や酢などに肉を1時間ぐらい漬けておくと

CMLの生成量が50%以上も減少した、との事です。

一方、いくら調理法を変えても、

ヒトが生命活動を営む以上は栄養の摂取を止めることはできません。

糖、炭水化物、脂肪、タンパク質、微量元素、さらに呼吸活動を含めて、

いずれも生体内糖化反応に関与しますので、

生体内においてAGEsの生成をゼロにする事はできません。

従いまして、調理法を変えて

不必要に食品中のAGEsを作り出さないように工夫する事が大事であるのはもちろんですが、

何よりもまず、

過剰なまでの栄養の摂取を控え、各種栄養素のバランスを工夫し、そして良く運動する

という生活こそが、老化速度を低下させる主要因であるのは間違いありません。

抗AGEs活性を有する食材と成分

生命維持に欠かせない必須栄養素そのものがAGEsの元凶となる一方で、

日常的に摂取している食物、栄養素、機能性物質の中には、AGEs生成阻害機能を有するものも数多いのです。

これらの食物由来物質による抗AGEs活性メカニズムとしては、以下のようないくつかに分ける事ができます。

1. 抗酸化能による酸化ストレスの軽減

2. 抗炎症作用による炎症の軽減

3. 生体内糖化反応過程への介入による体内AGEs産生の阻止

4. 調理過程への介入による食物由来AGEsの生成阻止

5. RAGEのブロックによる酸化ストレスと炎症作用の軽減

抗酸化能を有する食物成分としてはビタミンCやビタミンEなどの抗酸化ビタミン類が、

抗炎症作用を有するものにはn3系の不飽和脂肪酸などがあります。

これらにはAGEsによる毒性を間接的に抑制する作用が期待されます。

直接的なAGEs生成阻害作用に効果がある成分としては、野菜や果物中の多くのポリフェノール類、

特にカテキンやイソフラボンなどのフラボノイド類があります。

これらフラボノイド類は、タンパク質と還元糖の結合を阻害する事でAGEsの生成を抑制する、と考えられています。

報告の多くは試験管内での実験によるものですが、生体内でも同様なメカニズムでAGEs生成を抑制している可能性があります。

ポリフェノール類は抗酸化能を有するものが多いので、

ビタミンCなどと同様に、酸化ストレス軽減作用を通じてAGEsの生成、あるいは活性の発現を軽減している可能性もあります。

お酢やレモン汁などに肉を1時間ほど浸してから調理するとCMLの生成を抑制するとの報告から、

食酢やレモン汁などの「酸」もAGEs生成抑制に効果があると考えられます。

食由来の酸には、クエン酸や酢酸、乳酸、リンゴ酸など各種の有機酸が含まれますが、

これらは古今の東西を問わず体に良いと考えられてきた物質です。

和食では酢の物、洋食ではマリネなどに使われますが、食酢はもっと積極的に利用すべきものかも知れません。

ビタミンではビタミンB1とB6にAGEs補足能が知られています。

ビタミンB群は豚肉などに多いので、調理法に気をつけるか、あるいはサプリメントとして摂るのが良いと思います。

RAGEレセプターをブロックする事で抗AGEs作用を発揮する栄養素には、トマトに含まれるリコペンがあります。

動物を使った糖尿病の実験でリコペンを投与した報告がありますが、

リコペンにはインスリン耐性を改善する効果は無かった一方で、

RAGEをブロックする事によって酸化ストレスと炎症作用が改善された、という結果でした。

さらに、レニン-アンジオテンシン系に介入する事で血圧を改善するタイプの薬剤は抗AGEs作用を有する、との報告があります。

従いまして、魚肉タンパクなどを酵素処理して得られたペプチドを含む健康食品や、

牛乳カゼインタンパクを乳酸菌によって分解して得られたペプチドを含む飲料などには

レニン-アンジオテンシン系に介入して高血圧抑制に働くものがありますので、

これらには高血圧予防と同時に抗AGEs活性が期待できるかも知れません。

大豆麹乳酸菌発酵液には強力な抗酸化能があると同時に、アンジオテンシン転換酵素(ACE)阻害活性による抗高血圧作用があります。

大豆麹乳酸菌発酵液中のACE阻害物質は未同定ですが、この物質が抗AGEs作用を有する可能性は十分に考えられると思います。

研究課題の一つです。

老化予防機能に関する参考文献

●AGEsと老化 太田博明監修 2013 メディカルレビュー社

●アンチエイジングのための100の質問 太田博明監修 2014 メディカルレビュー社

●老化制御食品の開発 越智宏倫 1995 光琳

●老化予防食品の開発 吉川敏一監修 1999 シーエムシー出版

●食と熟成 岩谷孝佑編 2009 光琳

●食品の変色の化学 木村進編 1995 光琳

●老化はなぜ起こるか S. N. オースタード 1999 草思社

●実験医学-老化・寿命のサイエンス 今井真一郎、吉野純編 2013 羊土社

●Fu MX, et al. The advanced glycation end product, Nepsilon-(carboxymethyl)lysine, is a product of both lipid peroxidation and glycoxidation reactions.

J Biol Chem. 1996 271:9982-9986.

●Uribarri J, et al. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. J Am Diet Assoc. 2010 110(6):

911-16.e12.doi:10.1016/j.jada.2010.03.018

●Takeuchi M, et al. Assesment of the concentration of various advanced glycation end-products in beverages and foods that are commonly consumed

in Japan. Plos One. 2015 10(3):e0118652. doi:10.1371/j.pone.0118652

●Sadowska-Bartosz I, et al. Kinetics of glycoxidation of bovine serum by glucose, fructose and ribose and its prevention by food components. 2014.

Molecules. 19:18828-18849;doi:10.3390/molecules 191118828

●Pierine DT, et al. Lycopene supplementation reduces TNF-α via RAGE in the kidney of obese rats. Nutr Diabetes. 2014 :e142;doi:10.1038/nutd.2014.39